Netflixオリジナルドラマ『イクサガミ』1話「蠱毒」は、生活に困窮した元・人斬りの愁次郎が謎の武芸大会に参加する物語です。

まさか主人公が岡田准一さんなのに、1話でまったく〇を〇〇ないなんて思わないじゃないですか……。

Netflixドラマ『イクサガミ』1話「蠱毒」情報

| 公開日 | 2025年11月13日 |

| 制作国 | 日本 |

| ジャンル | ヒューマンドラマ、アクション、歴史・時代劇、サスペンス |

| 注意書き | R-16+ 暴力 |

| 上映時間 | 58分 |

Netflixドラマ『イクサガミ』1話「蠱毒」主な登場人物・キャスト

嵯峨愁二郎(岡田准一)

香月双葉(藤﨑ゆみあ)

衣笠彩八(清原果耶)

柘植響陣(東出昌大)

住友財閥の男・諸沢(榎木孝明)

三井財閥の男・神保(酒向芳)

安田財閥の男・近山(松尾諭)

三菱財閥の男・榊原(矢柴俊博)

VIPの世話役・平岸(黒田大輔)

櫻(淵上泰史)

弥兵衛(笹野高史)

立川孝右衛門(松浦祐也)

槐(二宮和也)

嵯峨志乃(吉岡里帆)

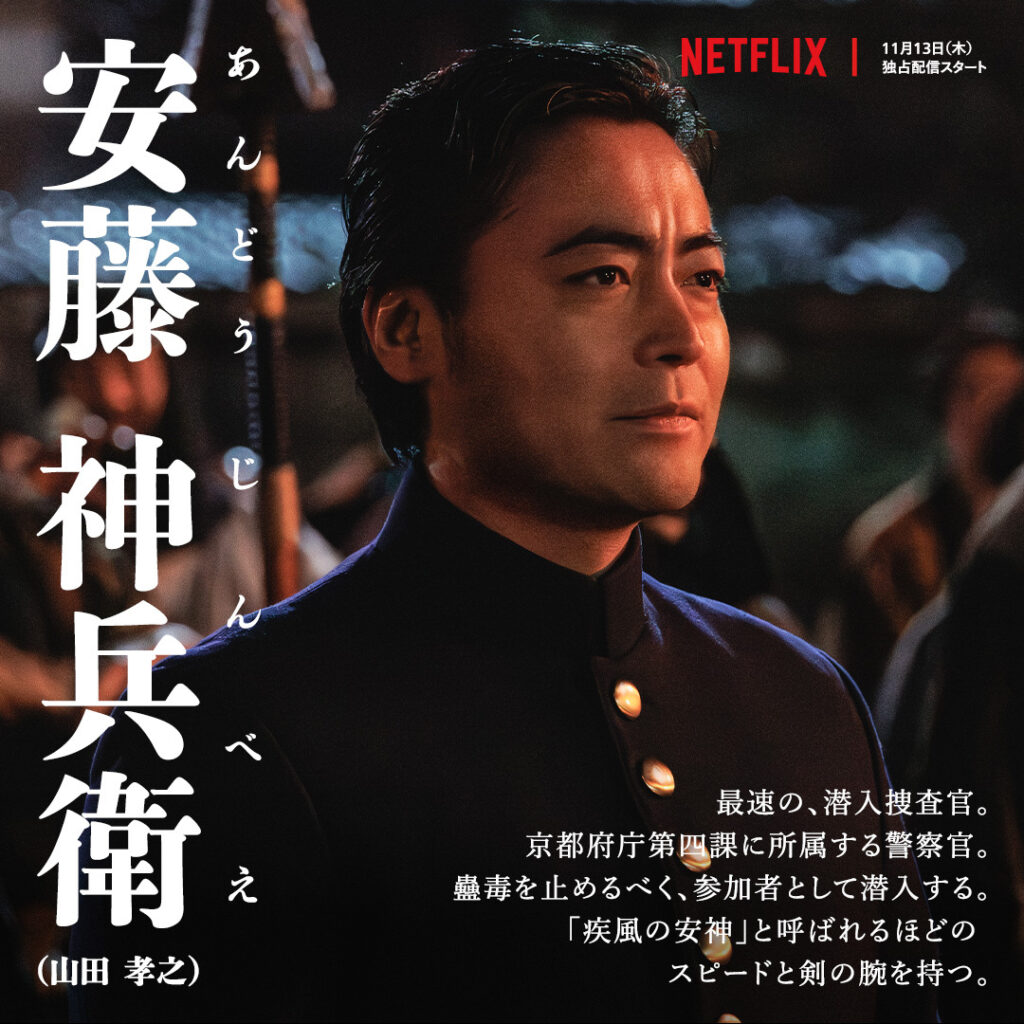

安藤神兵衛(山田孝之)

カムイコチャ(染谷将太)

化野四蔵(早乙女太一)

立花雷蔵(一ノ瀬ワタル)

赤山宋適(山中崇)

祇園三助(遠藤雄弥)

菊臣右京(玉木宏)

貫地谷無骨(伊藤英明)

岡部幻刀斎(阿部寛)

ミヅチガタリ

ここまで豪華なキャストを揃えてやることが<時代劇×デスゲーム>というのが、非常に日本らしいキテレツさでいいですね!

明治維新後に士族が食うに困る暮らしをしていた……というのは、偶然にも士族を描いた朝ドラ『ばけばけ』が放送中であるため、皆さんご存じかと思います。

その目の前に「勝てば3億が手に入る武芸大会」をぶら下げるわけです。非常にいやらしいやり方ですね~!

何より面白いのは、最初に殺された人物以外、メインキャラクターで明確に死を描かれている人物がいないことでしょうか。

誰が生き残っているのかが分からない状況は、主人公たちと同じということです。しかし、半数以上が最初の関門を越えられなかったことは知らされます。

このデスゲーム<蠱毒>は開催期間一ヶ月、ルールは最初に伝えるというごくごくシンプルなものです。

このシンプルさで6話も作られていて、おそらく次のシーズンも控えていて……となると、とても丁寧にアクションが作られていることは確実です。

ただ格好いいだけではない、泥臭さもあり、繊細さもあり……きちんとストーリーとして動いている殺陣なので、満足度が高いです。

……ということで、最初の犠牲者となった安神を悼みます。頑張って生きて戦っている山田孝之さんを見たい方は、プライムビデオで『どうする家康』をどうぞ!

参加者の生死

『イクサガミ』1話「蠱毒」ネタバレと感想・考察

府中にて

武士が現れて九五〇年

この戦いを境に 彼らは消えた

泥まみれで足元の悪い中、兵を率いて駆けていく男がいました。その男――嵯峨愁二郎は一気に敵の本陣に攻め入り、大将の首を落とします。

しかし、勝ちどきを上げた瞬間……彼らの頭の上から大砲の弾が降り注いできました。愁二郎は近くにあった堀に飛び込み、なんとか生き延びます。

大砲の音が止み、愁二郎は煤まみれの姿で堀から這い出ました。先ほどまで喜んでいた仲間たちも、敵の生き残りも、皆地面に倒れています。

悪夢から目覚めた愁二郎は、幼い息子 十也に目をやりました。十也は隣の部屋にいる母 志乃と姉 りんを見つめています。

志乃もりんもコロリに罹ってしまい、苦しんでいました。病によって気も弱っている妻と娘を見て、愁二郎は離れに向かいます。

修二郎が箱の中から取り出したのは、かつて差していた刀でした。けれども、その刀を抜こうとすると――あの<悪夢>が蘇るのです。

戊辰戦争から十年

新政府の近代化政策により

武士は「士族」になり

その特権も職も失っていた

またコレラ(コロリ)の大流行により

人々の生活は

壊滅的な状況にあった

愁二郎は、質屋に刀を持っていきました。廃刀令から2年、刀に値はつかない時代となっています。愁二郎は土下座をして、砂糖と塩を分けてもらいました。

質屋は、刀を返しつつぼやきます。かつての武士 愁二郎が生き延びることすら難しくなり、商人に頭を下げる様に心を痛めているようでした。

4月18日

質屋を出た愁二郎は、道をゆく人々の言葉に足を止めます。なんと、武芸大会で10万円がもらえるという新聞が配られているのです。

豊國新聞

〇参加者求ム

武技ニ優レタル者

本年五月五日

午前零時

京都天龍寺境内

ニ参集セヨ

金拾萬圓ヲ得ル

機会ヲ与フ

誰もが怪しんで、武芸大会への参加をためらっていました。新聞を懐に入れて、愁二郎はその場を去ります。

家に戻ると、志乃がりんの名を呼ぶ声が響いていました。りんは両親の顔を見ると、息も絶え絶えに家族を守れなかったことを詫びます。

そのまま息絶えたりんを見て、志乃は泣き崩れました。その晩、りんの亡骸が火に包まれるところを見て、愁二郎も涙を流します。

翌朝――質屋が受け取らなかった刀を持ち、愁二郎は出かける支度をしました。仏壇のりんに手を合わせ、志乃にも家を空けることを伝えます。

愁二郎は、家族や村のために再び刀を持つと決めたのです。志乃は、決意した愁二郎を強い眼差しで見送るのでした。

京都――賑やかな街の中に、愁二郎の姿がありました。武芸大会の件は人々に知れ渡っており、参加者らしき者たちの姿もあちこちに見られます。

愁二郎は、「薊屋」の主人 弥兵衛を訪ねました。武芸大会の噂は陰謀論へと発展し、天龍寺近くの人々も実像をつかみかねているようです。

部屋に入った愁二郎は刀を抜いてみようと試みますが、手が震えて思うようにいきません。それでも武芸大会に向かうため、愁二郎は薊屋を後にします。

5月5日午前0時

天龍寺の前に集まった者は大勢いました。愁二郎は人波を突っ切り、扉の前にいる警官の前に立ちます。

愁二郎が参加者と知ると、警官たちは扉を開けました。進んでいった先には、荒くれ者たちが集まっています。

刀を握った左手が震え始めました。そこに情けない顔の男――旧加賀藩士 立川孝右衛門が現れ、話しかけてきます。

孝右衛門によると、新聞は北海道から琉球に至るまで全国に配られたそうです。響いていた笛の音が止むと、銃を背負った制服の男たちが現れました。

彼らが扉の向こうから招き入れたのは、同じ制服を着たうりざね顔の男――槐です。舞台の上に立った槐は、無表情なまま語り始めます。

「これから皆様には、心・技・体、全てを競う遊びをしていただきます」

老若男女が集まる中、槐は薄笑いを浮かべながら話を続けました。そして、報奨金に疑いを持つ参加者たちに金を見せます。

金を見て一気に沸き立つ群衆に、槐が水を差しました。金を得る方法を聞いたが最後、もう後には引けないと言うのです。

槐は戸惑う群衆を無視し、30を数え始めます。数秒数えたあと、ひとりの男が現れました。それは京都府庁警察第四課 安藤神兵衛――通称<疾風の安神>でした。

槐は安神の神経を逆なでしつつ、安神の質問をはぐらかします。そして、安神が参加するか否かを問い返しました。

槐を逮捕すると息巻いて、安神は槐に向かって駆け出しました。すると槐の横にいた制服の男――櫻が舞台から飛び降り……安神の首を一閃で落としたのでした。

10秒の掟

安神の首が落とされたことで、騒いでいた群衆は一気に静かになります。槐はその様にも表情を変えず、カウントダウンを続けました。

孝右衛門は脅え始めましたが、ここで下りたところで未来はないと踏んでいるようです。皆、自分自身を奮い立たせる言葉を吐いていました。

制服の男たちが、参加者ひとりずつに何かを渡し始めます。それと同時に、槐のいる舞台上では東海道の地図が広げられました。

「これより、皆様に参加していただく遊びの名は<こどく>。そして、遊びには掟が付き物です」

制服の男が、愁二郎のところへ回ってきました。署名を求められ、番号が記された木札を首からかけるよう指示されます。愁二郎は108番の参加者として署名しました。

槐は、参加者に東京 日本橋を目指せと言います。天龍寺 総門から伊勢国 関、三河国 池鯉鮒、遠江国 浜松、駿河国 島田、相模国 箱根、武蔵国 品川を必ず通る決まりでした。

通過点にはそれぞれ点数が設定されていました。その点数に満たない場合、次には進めないのです。また、<こどく>について人に話すのも禁じられました。

そして、一ヶ月後の6月5日には東京 日本橋に到着していなければなりません。また、途中で離脱することは禁じられました。

なお、10秒以上に渡って木札を首から外すことは<離脱>とみなされます。掟を破った者がどうなるか槐が説明しようとしたとき、ある男が叫び声を上げました。

その男に続き、他の参加者も木札を投げ捨てて天龍寺から出ようと駆け出します。槐は冷静に、10秒のカウントダウンを始めました。

逃げ出そうとした参加者たちが、カウントダウンが終わると同時に撃ち殺されます。掟を破った者への相応の処罰だと、槐は語りました。

天龍寺 総門 2点

大騒ぎする参加者たちに、槐は声を張り上げました。そして、怒声のままに群衆を諭します。

「黙りなさい! 私は参加の意思はすでに確認してましたよ。皆様が、自らこの遊びに参加することをお決めになったんだ。……10万円のために」

署名が終わり、参加者は総勢292人となりました。そこで槐は、参加者それぞれに渡された番号が記された木札が<1点>であると告げます。

天龍寺 総門を通るには<2点>が必要です。7箇所すべての宿所を通り東京 日本橋に行くには、85点が必要となります。

「どうやって点数を集めるのか……お気づきの方もいらっしゃるようだ。手段は問いません。木札を奪い合うのです!」

参加者たちはそれぞれ脅えたり、余裕の笑みを見せたり、仲間に誘ったりと動きを見せます。すると槐は、10数えたら開始すると宣言しました。

震えた手で刀を持っていた愁二郎は、10代前半の女の子がいることに気付きます。その女の子――香月双葉は、周りの男たちを不安そうに見まわしていました。

槐のカウントダウンが始まり、参加者たちが武器を取り始めます。愁二郎も、布にくるんだ刀を取り出しました。

「それでは皆様、東京……いや――あの日、消えた江戸にて……お待ち申し上げております」

天龍寺の総門が開かれました。開始を告げる槐の叫び声が響きます。しかし、皆すぐには動き出しません。

少女

浮浪者のなりをした大柄の男――貫地谷無骨は、仲間にならないかと誘ってきた男の首に刃を振りました。

それを合図に、天龍寺の中で斬り合いが始まります。しかしまだ、愁二郎は刀を抜けずにいました。

立ちつくす愁二郎は、あの日の悪夢を思い出します。そんな中、愁二郎の眼に入ったのは、亡き娘りんを彷彿とさせる少女 双葉でした。

そんな愁二郎の前に立ちはだかったのは巨漢の男――立花雷蔵です。雷蔵は槍を振り回し、愁二郎の行く手をはばみました。

小柄で短刀しか持っていない双葉を救うため、愁二郎は敵をかわしながら走ります。そして間一髪で双葉に駆け寄ると、そのまま物陰へと向かいました。

騒乱を抜けて一番乗りで総門に向かったのは、<公家の守護神>菊臣右京です。右京は似顔絵を控えられたあと、総門を出ていきました。

愁二郎は双葉を連れて寺の縁側に潜り込みます。双葉は、母を救うために参加していました。愁二郎は、双葉が天龍寺から出るまでは面倒を見ると決めます。

敵をかわして逃げていた双葉でしたが、木札を奪われてしまいます。愁二郎は身をひるがえして男を追い、なんとか残り1秒で双葉の首に120番の木札を戻しました。

そのままやぐらの上に登った二人でしたが、足元に人が押しかけたためにバランスを崩します。池の中にいた二人が見たのは、白髪の剣の達人でした。

その達人――岡部幻刀斎は、何者かを探すために<こどく>に参加したようです。その鋭い目は、鋭く周囲を見回していました。

無骨は2点を手に入れているにも関わらず、天龍寺で刀を振るい続けています。その無骨の目に映ったのは、びしょぬれで物陰へと向かう愁二郎と双葉の姿でした。

人斬り刻舟

天龍寺から離れた山の上には、立派な身なりの男たちが集まっていました。彼らは皆、楽しそうに天龍寺の争いを眺めています。

双眼鏡でスポーツ観戦でもするように楽しんでいる男たちがいるとも知らず……愁二郎と双葉は、寺の中を逃げ回っていました。

誰もいない倉庫に入ったところで、愁二郎は拾った木札を双葉の首にかけます。戸惑う双葉でしたが、物音が聞こえて口を閉ざしました。

ずぶぬれの二人は、歩いた痕跡を床に残しています。足跡をたどって近付いてきた男でしたが、死角から飛んできた吹き矢を受けて倒れました。

驚いた愁二郎の前に現れたのは、柔和な関西弁の男――柘植響陣でした。響陣は倒れた男の木札を投げてよこし、愁二郎を<人斬り刻舟>と呼びます。

響陣は、愁二郎が心を病んだことを見抜きました。戊辰戦争で病んでしまった者は、愁二郎のほかにも多くいたためです。

「でもな、お嬢ちゃんと残ろう思うんやったら、斬らんと無理やで。まあ、好きにすればええけどな」

立ち去ろうとする響陣に、双葉は救ってもらった礼を言います。響陣が去ったあと、愁二郎は双葉と共に建物を出ました。

そこに待ち構えていたのは、雷蔵です。雷蔵は愁二郎へと狙いを定めました。愁二郎は双葉を先に総門へと向かわせ、雷蔵の相手を引き受けます。

橋の上で、愁二郎は雷蔵とにらみ合いました。愁二郎は刀を抜くことなく、雷蔵の巨漢を投げ飛ばします。

128人

迫ってくる参加者たちからなんとか逃れ、愁二郎と双葉は門をくぐりました。槐は<人斬り刻舟>と知ってか知らずか、異名を口にしません。

しかし、槐が気にかけていた頬に大きな切り傷のある男 櫻は、愁二郎の背中をじっとりと見つめていました。

愁二郎が子どもを連れて総門を通ったと知り、山の上で見ていた男たちは盛り上がります。

そのとき世話役が、主催からの手紙が届いたと告げました。雨が降ってきたこともあり、男たちは世話役のほうへと向きを変えます。

『この蠱毒にご賛同いただき、皆さんには深く感謝申し上げます。武士とは、刀を振ることしかできないにも関わらず、権威を振りかざし、強者だと勘違いし、時代に取り残されたことに気づきもせず、無意味に生きる愚か者たち。さあ、皆さん、この遊びを楽しみ、滅ぼしましょう。武士という名の亡霊たちを』

総門を出ても、参加者たちは街中にいました。激しい雨の中、愁二郎は双葉を連れて「薊屋」へと戻ろうとします。

けれども、愁次郎を待っていた男がいました。無骨です。10年ぶりに顔を合わせた二人には、ただならぬ因縁があるようです。

勢いよく斬りかかってきた無骨を、愁次郎は刀を抜かぬまま受け止めます。思わず物陰に隠れた双葉は、二人の姿を見ていることしかできないのでした。

残り 百二十八人

※トップ画像・引用文はNetflixから引用いたしました。

コメント